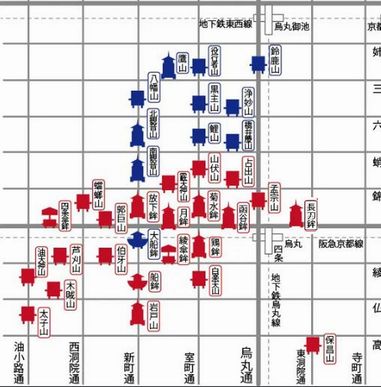

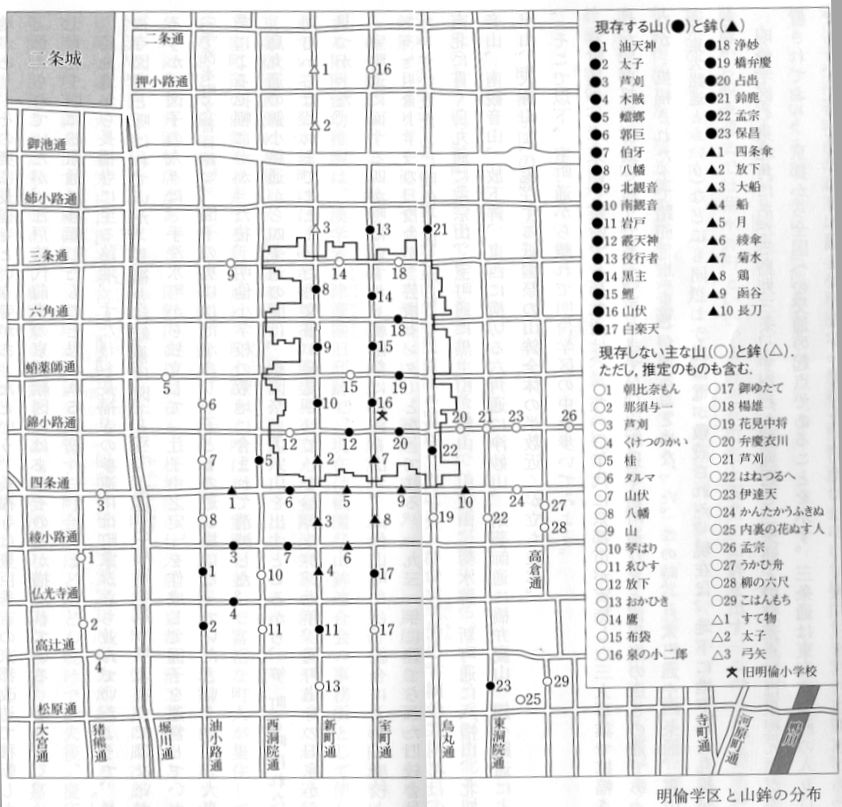

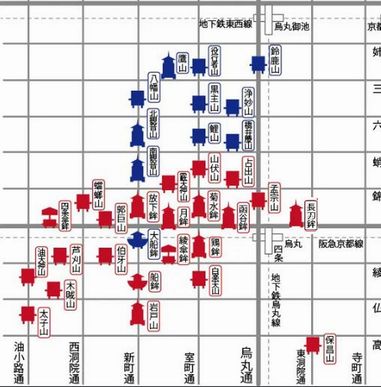

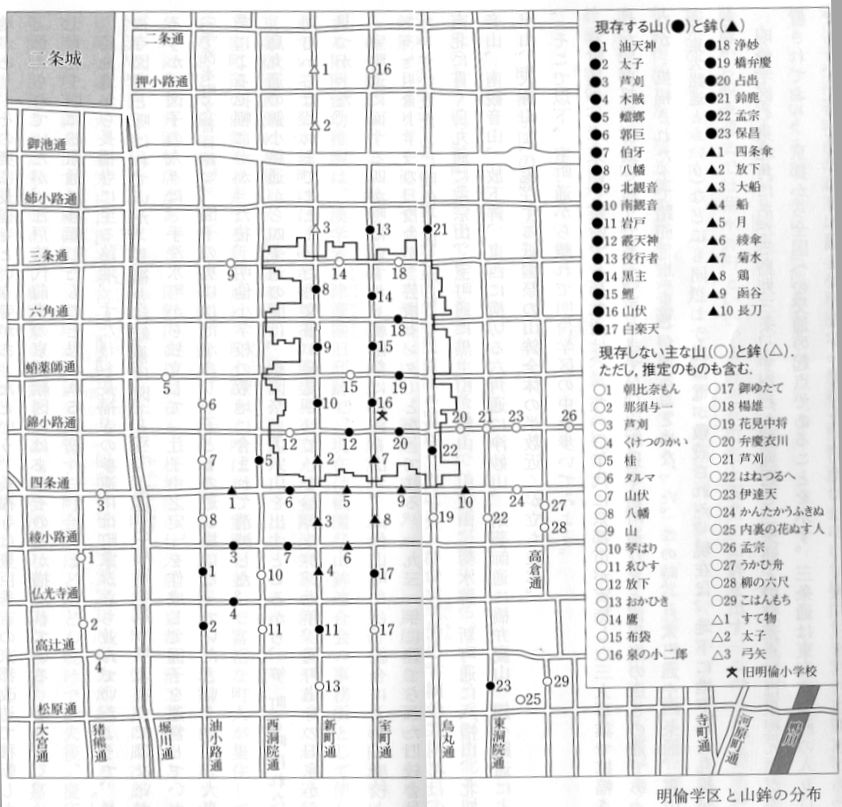

祇園祭の山鉾配置図 山鉾の重量・鉾頭展示

昔の鉾配置図

四条御旅所

大政所御旅所

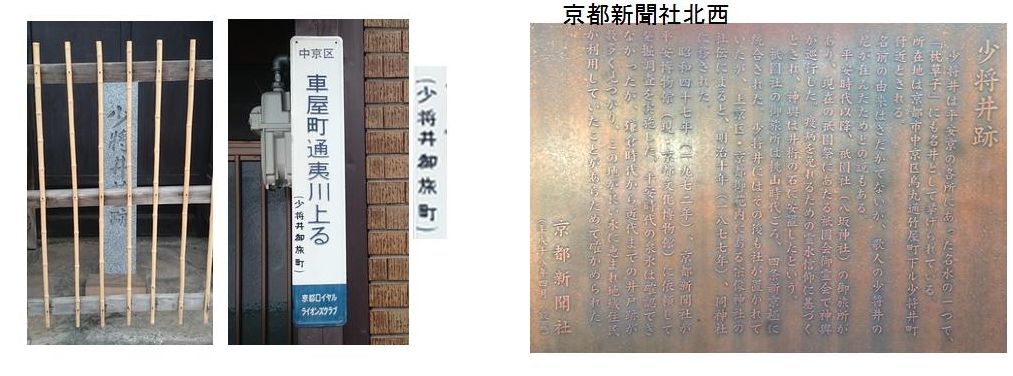

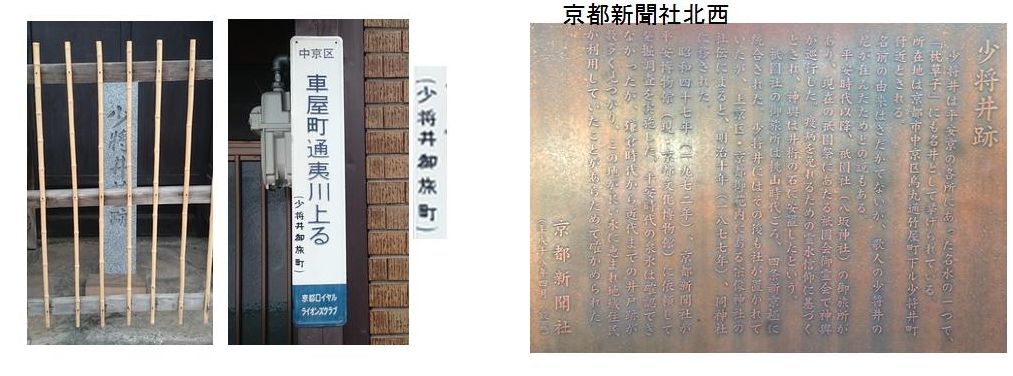

少将井御旅所

又旅社

(三条通り商店街)八坂神社の境外末社

祇園御霊会祭日である7月24日には斎場が設けられ、

祇園社の神輿三基を奉安し、神饌を御供えする。

御旅所に対して、又旅所といわれている

祇園祭の作事三役(大工方・手伝い方・車方)

山鉾町の関係者には囃子方や作事方とも言われる大工方・手伝い方・車方などがいます。

大工方・手伝い方・車方は作事三役・作事三者などと言われているそうです。

山鉾の組み立てでは先ず手伝い方が山鉾の基礎構造部分に当たる胴組を組み立て、

次に大工方が鉾屋根・囃子台を組み立て、

最後に車方が飾り付けが終わった山鉾に車輪を取付けます。

建て方・巡行・曳き手

山鉾の建て方

(町内によって違いがある。)

手伝い方、大工方、車方に別れており、次の分担で組建てている。

吉符入り式には参列し、町内から注連縄をいただく。(頭の家に取り付ける。)

○手伝い方

・頭以下 10名前後

・櫓組、縄掛け、真木建てを行なう。

(この場合、荒縄のみで組建てる。)

・巡行においては、音頭取りを行なう(通常2名、辻回し4名)

○大工方

・棟梁以下 7?8名

・手伝い方が櫓組と真木建てをした後に、床、手摺り、柱、天井、屋根等を組み立てる

・巡行においては、屋根方を行なう(4名)

○車 方

・長以下 6名前後

・組建て、飾り付けが終わった後に、車輪4ケを取付ける。

・巡行においては、車方を行なう。(7?9名)

※ご神体、懸装品、飾り金具等は、町内の方が取付ける。

音頭取り(巡行)-手伝い方

頭が宰領となる。

曳き鉾、曳き山の進行、停止の合図(指揮)を取る人。

通常 2人、辻回し 4人

掛け声と同時に扇子で合図をする。

屋根方(巡行) - 大工方

棟梁は、鉾の傍に徒歩で附きそい危険防止に当たる。

4人が屋根の上に乗る。

真木の動揺を加減し、電線等の障害を調整する。

車 方(巡行) - 車 方

長をサエトリといい。同名の七尺ばかりの細い棒を手にして指図する。

副は、カブラと呼ばれる先端のふくらんだ棍棒を持ち、車輪に噛ませてカジを取る。

木製のテコ(4?5尺の樫の棒)を手にして車輪に入れる。

カケヤにてブレーキの役をする。

「水やり」-カブラ、テコ、割竹に水を掛けて滑りをよくする。

人形方(放下鉾のみ)

3名

人形を使い、稚児舞を行なう。

山鉾の囃し方)

40?50名が4畳半?6畳の広さの所でお囃しをする。

笛、鉦、太鼓

山鉾を曳く人数 40人?50人

山を舁く人数 20人前後

山鉾の曳き手、舁ぎ手

男子のみで、原則として成人

現在は、次の方々が曳き手、舁ぎ手となつている。

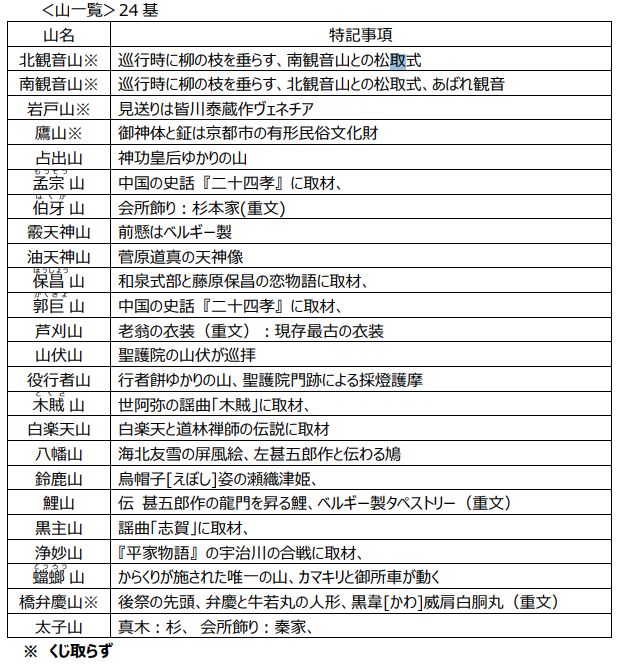

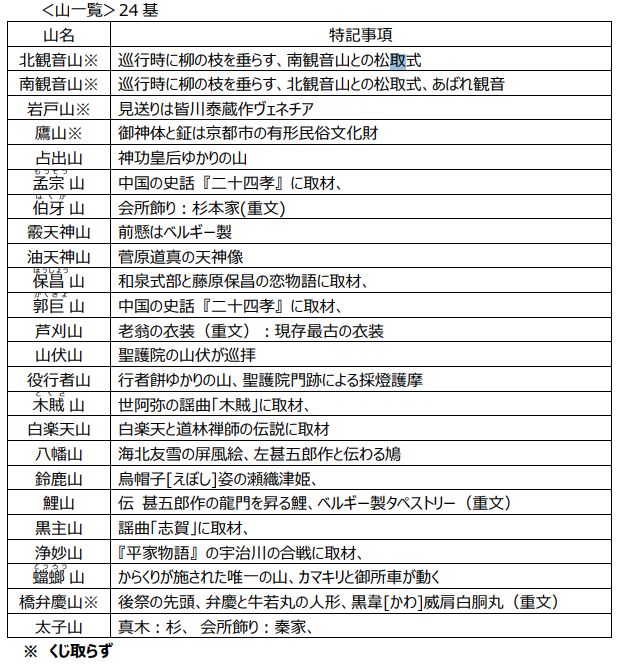

山鉾重量

1 月鉾 11.88

2 函谷鉾 11.39

3 長刀鉾 11.10

4 放下鉾 10.32

5 菊水鉾 10.31

6 南観音山 9.54

7 鶏鉾 9.42

8 北観音山 9.27

9 船鉾 8.41

10 岩戸山 8.25

記念フェスタ(鉾頭展示)